狗,被称为“人类最忠实的朋友”,古往今来一直是人类的得力助手和伙伴,和人类生活息息相关。古诗中有不少反映人、狗亲密互动场景的,如杜甫《草堂》:“旧犬喜我归,低徊入衣裾”;钱起《送元评事归山居》:“寒花催酒熟,山犬喜人归”;陆游《舍北行饭》:“犬喜人归迎野路,鹊营巢稳占低枝”。

狗,在古代不仅用于看家护院,还用于祭祀。人们为了追求平安祥和,在重要建筑奠基、城邑守护和宗庙祭祀中,往往会杀死牲畜,举行祭祀仪式以攘辟鬼邪。《礼记·曲礼下》记载:“凡祭宗庙之礼……犬曰‘羹献’。”唐孔颖达疏:“‘犬曰羹献’者,人将所食羹馀以与犬,犬得食之肥,肥可以献祭於鬼神,故曰‘羹献’也。”这说明当时饲养狗是为了祭祀鬼神。东汉应劭所著《风俗通义·祀典第八》载:“太史公记:‘秦德公始杀狗磔邑四门,以御蛊灾。’今人杀白犬,以血题门户,正月白犬血辟不详,取法于此也。”受“事死如事生”观念的影响,古人下葬时会选择日用品或牲畜作为随葬品,人们相信死后陪葬狗,能够保护墓主人安享地下太平。湖北随县曾侯乙墓中曾发掘出狗棺一具,内有狗骨。①

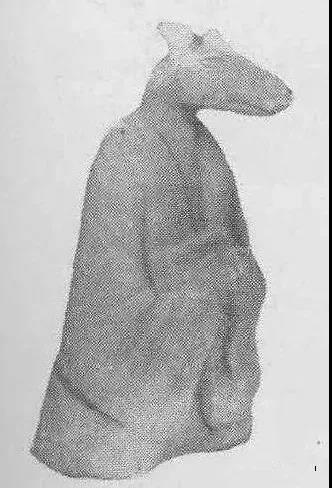

随着时间的流逝,到了汉代,养狗之风盛行,非常流行陪葬低温铅釉陶狗。陶狗作为狗的代替,被越来越多的放置在墓中,各地都出土了较多的陶狗。这些陶狗具备不同姿势、形态逼真,借形而显神,勾勒出了狗的警觉、温顺与凶猛。

东汉陶狗 南京博物院藏

东汉绿釉陶狗 山东博物馆藏

东汉褐釉陶狗 湖南省博物馆藏

东汉绿釉陶狗 1954年长沙陈家大山出土,湖南省博物馆藏

东汉低温铅釉陶灶 1954年长沙月亮山6号墓出土

灶前右侧横卧一犬,昂首向前。②

釉陶狗圈 2002年益阳梓山湖孙吴墓出土

除了陶狗,狗的形象还常出现在十二生肖之中。十二生肖又称十二属相。自古以来,十二生肖与人们的生产生活活动紧密相连,反映出古人对动物的崇拜与热爱,是古人寻求人类与自然界和谐统一的契合点。人们希望能够像十二生肖中的动物一样具有旺盛的生命力,能在征服自然、改造自然的过程中,与自然界相依相成、生生不息。③

十二生肖在日常生活中被广泛使用,在各种器物中出现了不少以其为题材的艺术作品,作为随葬品的生肖俑就是其中具有特色的一种。十二生肖俑,亦称“十二支神俑”,代表地支的十二种动物俑,作人身、鸟兽头。十二生肖俑作为随葬品最常见的作用是用来辟邪、保护墓主人安宁的,在唐、宋墓葬中是常见的随葬品之一。

唐代十二生肖陶俑 1955年陕西省西安市韩森寨出土,中国国家博物馆藏

1972年,在湖南湘阴县隋大业六年墓中,考古人员发掘清理出了两套生肖俑。一套为俑带生肖,俑盘坐,微笑,高冠,着对襟大袖佛服。十二生肖的后足踏在俑的双肩,前足攀在俑的帽沿上。出土时,猴、狗生肖保存完整,其余已残。高20厘米。另一套为人身生肖俑,着右衽大袖长袍,双手置于腹前,盘坐。通高22厘米。其中狗、羊、鼠、牛、鸡、猴、兔保存完整,其他均残。墓中出土的十二生肖俑,尤其是俑带生肖的一套,俑的面部表情和服饰还有明显的佛教色彩,反映了南朝、隋之际佛教的盛行。④

俑带生肖(正面)

人身生肖俑狗、羊

1956年7月,长沙黄土岭初唐墓出土兽首人身十二生肖俑,通高20至22厘米,身穿宽边披胸服,大袖,两手向胸前作拱礼状,两膝就地盘坐,昂头平视。其中鼠、猴已失。出土动物俑四件,包括猪、羊、狗、马。狗头微昂,四肢伏卧于椭圆形座上。⑤

十二生肖俑——狗

陶俑——狗

出土有相同年代、同类十二生肖俑的墓葬,还有1963年发掘的湖南长沙牛角塘唐墓,出土一套完整的十二辰俑,高17厘米左右;⑥1976年发掘的湖南长沙咸嘉湖唐墓,出土的十二生肖俑,身穿宽边披大袖服,昂头平视,双手执易盘膝而坐。保存完好有鼠、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、狗、猪的形象,牛、鸡二俑已残缺,通高14 至16 厘米。⑦

牛角塘唐墓出土的十二辰俑(鼠、牛、虎、兔、龙、蛇)

牛角塘唐墓出土的十二辰俑(马、羊、猴、鸡、狗、猪)

咸嘉湖唐墓出土的十二生肖俑

生肖文化已有两千年的历史,在我国古代常把十二生肖与十二地支相结合用以纪年、计月、计日、计时。其中,狗排十一位,对应地支为“戌”,2018年即为戊戌狗年。人们往往赋予了狗丰富的社会形象和意义,有忠诚、勇敢,如“犬马之劳”;也有低贱、奴相,如“狗仗人势”。总的来说,我国人民把狗视为吉利的动物,所谓“猫来穷,狗来富”。如果谁的家里突然来了一只狗,主人就会很高兴地收养它,因它预示财富的到来。

福狗迎春,瑞犬纳福,希望上述不同的“狗”能为大家在新的一年中带来福气、喜气、运气。